HOME > 専門家コラム > [第5回] セキュリティ対策 その1 ?警戒線、ゾーン、防衛線?

[第5回] セキュリティ対策 その1 ?警戒線、ゾーン、防衛線?

2015年11月3日

今回はセキュリティ対策 その1 ?警戒線、ゾーン、防衛線?をご紹介します。

今回以降、具体的なセキュリティ対策を説明していきます。

(6)警戒線

セキュリティ対策は、「警戒線」を設定することから始めます。本稿では「警戒線」と呼びますが、「ゾーン」「防衛線」と呼ばれることもあります。施設や建物は、敷地・建物・建物内・コンピュータ室などに分けられ、それぞれの部分が他の部分と接する境界では、フェンスや壁、鍵のかかる窓や扉などが設置されています。少し専門的な言葉で、フェンスや壁、鍵のかかる窓や扉などが設置されていることを、「侵入阻止の意思表示が行われている」と言います。「警戒線」が成立するには、侵入阻止の意思表示となる物理的なものが設置されていることが前提となります。分かりやすく表現すると、人が簡単に乗り越えたり、通り抜けたり、突破出来ないようになっていることを意味します。

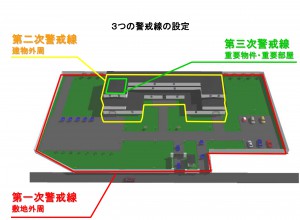

「警戒線」には、第一次から第三次まであり、第一次警戒線とは敷地の外周を守ること、第二次警戒線とは建物の外周を守ること、第三次警戒線とは重要物件や重要な部屋を守ることを指します。部屋の中の重要な対象物(金庫、保管庫や陳列ケースなど)を守ることを指して第四次警戒線と言うこともありますが、本稿では簡便に第一次から第三次までとします。

では、第一次警戒線から順に見て行きましょう。

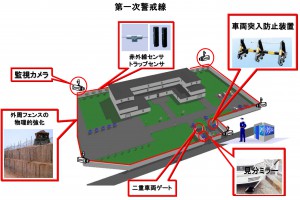

第一次警戒線は、敷地の外周を守ることです。敷地の地表面だけでなく、その真上(空中)や真下(地中)も含みます。ここでのポイントは、物理的な強化、不審者や不審車両のチェック、監視性の強化です。具体的には外周フェンスを強化したり、車両突入防止装置を設置したり、監視カメラやセンサーによる検知を行います。

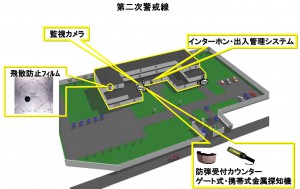

次に、第二次警戒線です。建物の外周、具体的には、屋根・外壁・床・出入り口などを守ります。ここでのポイントは、物理的な強化、不審者や不審物のチェック、監視性の強化です。具体的には、防弾式受付カウンターや衝立(ついたて)の設置、ゲート式や携帯式の金属探知機、インターホンや出入管理システムなどによる部外者・部内者の人の動きをコントロールすることです。

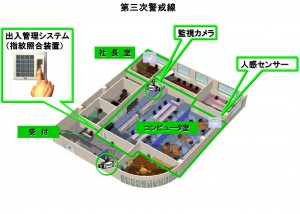

最後に、第三次警戒線です。第二次警戒線の内側にある建物内部(部屋)が対象です。ポイントは、業務効率を確保しつつ、部屋の用途・重要性を考慮して適切な対策をすることです。具体的には、監視カメラによる監視、生体認証式の出入管理システムによる人の動きのコントロール、人感センサーなどの機械警備を配置します。

ここまでで、賢明な読者のみなさまはお気付きになるかと思いますが、各警戒線に共通しているのは「監視カメラ」です。ベトナム(を含む東南アジア各国)において「監視カメラ」はセキュリティ対策の重要な位置を占めます。適切な機能を持ったカメラを、適切な場所に、適切な台数配置することが、セキュリティ対策の第一歩とも言えるでしょう。

では、次回以降、それぞれの警戒線で使用される警備機器について具体的に説明します。

- お問い合わせはこちら

-

URL : www.alsok.co.jp/company/overseas/ 電話番号 : +84-(0)28-3518-1081 (ホーチミン本社)

ホーチミン担当:奥村+84-(0)91-394-3578 /ハノイ担当:田中+84-(0)91-778-5635/ハイフォン担当:古賀+84-(0)123-303-8605Email : info@alsok.com.vn