HOME > 専門家コラム > [第8回] セキュリティ対策 その4 ?出入管理システム?

[第8回] セキュリティ対策 その4 ?出入管理システム?

2016年4月8日

今回は、第二警戒線や第三警戒線で使用され、人の動きをコントロールする「出入管理システム」について説明します。

(9)出入管理システム

「出入管理システム」とは、工場やオフィスの中で人の動き(「動線」と呼びます)をコントロールしセキュリティを向上させるシステムです。

ベトナムでは、昼食時など事務所が一瞬無人になった隙に何者かが事務所内に侵入し、窃盗を行う事件が多発しています。無人になる際に鍵を閉めることをルール化しても、実際は日中に鍵を閉める人は少ないようです。

また、退職した社員が在職中の社員証を付けたり、制服を着て社員になりすまして事務所内に侵入し、窃盗を繰り返すという事件もよくあります。退職時に社員証や制服を回収するのは当然ですが、システム的にも、いかにしてそういう不正侵入を防止するかが重要です。

ポイントは、簡単に言えば誰でも入ることが出来る場所と、そうでない場所を分けることです。たとえば、食堂などの一般スペースと事務所スペース、サーバーなどが設置されている高セキュリティエリアという具合です。

そのために利用されるのが「出入管理システム」と総称されるシステムです。

出入管理システムとは

出入管理システムというのは、実は皆さんも普段工場やオフィスに入る際に利用しているものです。

このような外観のものですね。

これは操作部分(認証部分)の写真です。認証部分は、カード式(非接触)のものと指紋式のものが主流です。

これは施錠部分の写真です。(左が解錠時、右が施錠時)

施錠部分は、ボルト式とマグネット式のものが主流です。日本では、錠前(ドアノブやその上のカギ穴が一体となってドアに埋め込まれているもの)が電気的に制御された電気錠となっている事が多いです。しかし、ベトナムではコストが安いことと設置が容易なことからボルト式やマグネット式が主流です。これらの錠は扉が閉まると自動施錠されるので閉め忘れも防止できますので有効です。

これは解錠ボタン(解錠押ボタン)および非常退出ボタン(非常退出押ボタン)の写真です。

これらのシステムを活用して、部屋・スペース毎に出入り出来る人間を制限・制御することで、動線をコントロールします。

出入り口は常時閉鎖が原則

セキュリティを向上しようと考える場合、出入り口は常時閉鎖(施錠)が原則です。

よく開かれた経営者をアピールするために、部屋のドアを解放されている経営者の方もいらっしゃいますが、本コラムの第6回(セキュリティ対策その2 ?監視カメラ?)で説明したような監視カメラを設置しない限りお勧めしません。また、先に述べたような退職者が侵入するのを防ぐためには、出入管理システムから該当の退職社員の情報を削除する必要があります。

さらに、出入管理システムは動線をコントロールするだけでなく、出入りの履歴を保存し、日時・操作者・部署名などで検索・閲覧・ダウンロードすることも可能です。従業員通用口に設置する事で出社時間(退出時も認証による解錠とした場合、退社時間も)を把握する事もできます。その際は、認証を行う場所を監視するカメラの設置をお勧めします。よく、遅刻して来たスタッフが「システムでの操作を忘れた」と言い訳するケースがありますが、カメラで記録していれば、そのような言い訳は通用しません。さらに入室と退出の両方を認証により解錠させることで、その部屋に在室していた時間を記録することも可能です。

また、日本ではお馴染みですが、出入管理のカードをフェリカ方式にして1枚のカードであらゆる情報を管理することが出来ます。そのカードを利用して複合機・出退勤などさまざまな操作をする事も、今後はベトナムにおいても普及が進むと考えられます。

高度な利用方法や緊急時の対応

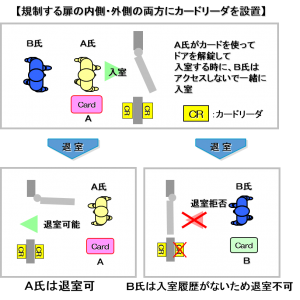

入退室記録を漏れなく残すための機能として「アンチパスバック機能」があります。これは出入り口の内側・外側の両方に認証装置(カードリーダなど)を設置して、認証を行わずに入室した人間は、退出時出来ないようにする仕組みです。

出入管理システムの構築を検討する場合、非常時などパニックになった状態で避難が可能かどうか慎重に考える必要があります。2012年にバングラディッシュの衣料工場(ウォルマートサプライヤー)で発生した火災では、工場の扉に鎖を巻いて退出できなくしていたため、内部に人が取り残され、100名を超える死者が出ました。非常退出ボタンを設置する事はもちろんですが、自動火災報知器の警報信号出力を出入管理システムに入力し、自動火災報知器作動時に自動的に避難扉が解錠状態になるように設計しておく事も有効です。

以上、3回に渡りセキュリティ機器を使用しての具体的な対策について説明しました。

次回は、犯罪発生率が上昇する長期休暇(テトなど)へのセキュリティ対策について説明します。